|

最早了解埃及是在小学的历史课本上,因为和我们中国同属于文明古国,所以在童年时代便对她有了一种天然的亲近感和神往。当欧洲大陆还在原始社会徘徊,中华民族还在刀锄火种的时代,埃及人已建起巍峨的金字塔,以及到现在都无法破解的史前文明……2006年12月11日,由中国美协旅游联谊中心承办,中国美术名家埃及采风团正式启程。全团36人,团长由海南美协主席邓子芳担任,旅游联谊中心的副总王京宁女士担任领队,她可爱的小女儿婷婷担任随团翻译,我是其中的一员。全团除了王京宁以外都是第一次去埃及,所以大家心情都很急切。

因为听旅行社的人说,那边很热,可以穿单衣、T恤。所以大家在机场就脱掉了厚厚的冬装,以山东来的上官超英和盛长义最为精神抖擞,脱的只剩下像纱一样的单衣单裤。谁知天公突然下起了大雾,飞机不能起飞了,而所有的厚衣服又都打装在行李里取不出来。这可急坏了我们的领队王京宁,她着急地来回奔跑,不断地打电话,可是依然无济于是。我们在焦急、困倦和寒冷中数着时间,邓子芳团长拖着海南口音的普通话郁闷地说:“我这个团长要下台了。”逗的大家哈哈大笑。幸好都是多年的好朋友,一开始还能插科打诨,可是一直坚持到后半夜两三点钟,依然安排不上去酒店。大家开始抱怨民航服务,再加上饥饿、寒冷和没有座位,身体不好的已经坚持不住了,晁谷帅先进了医院,我和李秀峰已经累的席地而坐,郝邦义干脆就和衣睡在机场的柜子上了。整整折腾了一个晚上,到第二天中午11点才登上飞机,到达多哈,已经是当地时间下午三点了。误了开罗的飞机,王京宁随机应变,赶快给国内打电话,及时联系在卡塔尔首都多哈住一晚上,并在晚饭后组织大家参观了亚运会在多哈的会场。正所谓塞翁失马焉知非福——夜幕下的亚运会主会场灯火通明,泛着蓝光的著名火炬在广场高高耸立,顶部闪动着红色的火苗。主会场像一个张开的大扇贝,周边镶嵌着雪白耀眼的灯光。整个广场流光溢彩,各种肤色的观光客在广场用眼神友好的打招呼,我们乘机与许多当地的人合影留念。新疆来的刘麦收、秦建新和郐振明还利用短暂的时间冲进会场,带出了有几个亚运会标志的胸针和水杯,准备回家吹吹牛。被误机所带来的心绪沉闷烦乱,此时已被眼前的美景一扫而空,全团的人开始活跃起来,回到宾馆,倒头便睡,因为疲惫之极,故而完全不受时差的影响。

第二天中午(多哈时间),我们登上了去开罗的飞机。为了弥补误机的损失,下机后穿过新旧开罗城,赶往哈利利市场。来接机的是当地的旅行社,陪同的导游叫亚瑟王,他是一个英俊的非洲小伙子,深裼色的皮肤,一米八几的大个子。体态修长,高高的鼻梁,大而深陷的眼睛,身穿牛仔裤和T恤,说一种洋调调的中国话,眼睛看向你的时候会透出一种老朋友般的微笑。在他的引导下,傍晚时分,我们的大巴驶入新开罗,经过当年萨达特总统遇刺的阅兵台,当然现在已经成为纪念碑。亚瑟王用忧伤的声调说“萨达特是一个非常好的总统,埃及人民喜欢他。”一位总统死去二十多年,还有这么多人怀念他。我虽没有见过他,但我深信他是一个伟大的人。还有我们中国人赠送给埃及的大会堂,以及交织着人流的公路、广场、商店等等。开罗的新城与一般的现代化大城市没有很大的差别。不同的只在于遍布街旁的清真寺和身着民族服装的行人,因为浸入了一种宗教的色彩而让人感到异国风情。车子穿过鳞次栉比的新城,驶入老城,街边的景色仿佛从繁华绚烂的现代一下子驶回幽暗简陋的古代,有很大很大一片坟墓与街区毗邻,俗称“死人城”。在一个繁华闹市的中心建有墓地,使我们这些一向敬鬼神而远之的中国人不免深感诧异,而更加让人惊奇的是,死人城里还住着大量的活人。一些买不起房子的穷人住在那里。还没等大家搞明白事情的原委,车子已经到达了哈利利市场。市场很大,灯火通明,商品琳琅满目,令人目不暇接,古怪而混乱。因为刚刚到达,人们对埃及的商品还没有了解,即不知道深浅,也不知道该买什么好,所以大部分都空手而归。倒是埃及人对中国人民的热情让人感动不已,市场上的摊贩远远的见到我们就会张开双臂连呼“China China”。只要你对他微笑,他马上就会把成堆的物品搭到你身上。回到车上,同伴们都说这里的商人“太热情了,热情的让人受不了。”安徽的张松学着宋丹丹的口吻说:“不是太热情了,是相当的热情。”逗的全车人肆无忌惮的笑。

离开夜市,大家直奔火车站。开罗的火车站令人实在不敢恭维,穿过一个简陋的剪票口就进到了站台,站台上有几个残旧的水泥长椅,供旅客休息。各色人等熙熙攘攘,或坐或站,乱乱糟糟,很无秩序。亚瑟王很无奈的说:“我们伟大的埃及。”每当他遇到很无奈很沮丧的事情,他就会说这句话。几天接触下来,我们发现他是一个学识丰厚,十分尽责又非常爱国的小伙子。一颗热爱自己祖国的心可以穿越不同的肤色和语言使心灵拉近。因为我们也都十分热爱自己的祖国,尽管她存在着许多让人不如意的地方。所以我们全团都很喜欢亚瑟王,庆幸遇到一位好的导游。

“感谢真主”火车终于开来了。我们登上火车,火车沿着尼罗河驶向埃及最南部的小城阿斯旺。天快亮的时候我们被胖胖的黑人侍者叫醒,吃完早餐,他逐个房间把床铺收起。车窗外是一个个不断切换内容的异国风光,沿途有芦苇、庶林、高高低低的椰枣树、穿着长袍的农人、骑着毛驴的路人、破破烂烂石头堆砌的小屋、坑坑洼洼的小道,与风化的岩石混叠在一起,好像是他们的村庄。“伟大的埃及”火车在晚点两个多小时后到达阿斯旺。

阿斯旺是埃及南部一个迷人的小城,因水坝而驰名。在中国三峡大坝未建城之前,它是世界第一大坝。平滑如镜的尼罗河在流经这里时变得非常的舒缓和雅致,翠绿的棕榈树和热带植物长满岸边,白色的游艇和帆船徜徉在碧蓝的河水里,古老的旅游马车摇着清脆的铃声,穿过街市,粉红色的花岗岩满布整个小城。亚瑟王告诉我们,建筑神庙、神像和石碑用的岩石都是从这里运出去的。

游轮上的设施很豪华、舒适。顶部有一个大大的平台,有泳池,日光浴晒台,还有酒吧,健身器等一应俱全,一如移动的酒店。侍者都是当地的黑人,训练有素,虽不会说中国话,却都有迷人的微笑。

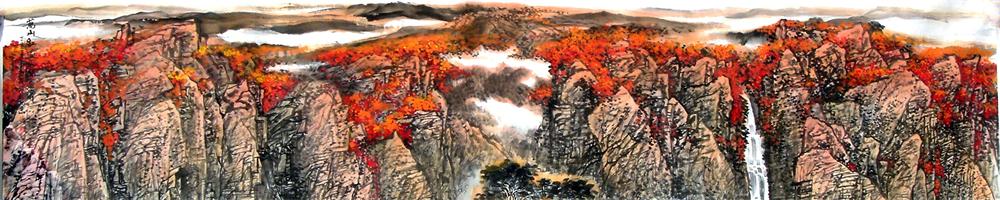

三天的航行,不断地上船下船。上得船来,可以在房间里和甲板上观赏尼罗河从日出到日落不断变化的秀美风光。在太阳照耀下,河水像一匹蓝色的绸缎,荡漾出炫目耀眼的蓝。岸边有阔叶植物和高大的椰枣树,莎草,庶林等高高低低的密集在一起,不远处就是沙漠荒丘。东岸在伊斯兰教教义里象征着生命,所以东岸遍布村庄和清真寺,西岸象征死亡,所以西岸一般没有人类居住,只有大片的庶林和树。岸边偶有一两只用原始手段打渔的小船,运气好的还能看到群鸥凌波飞来。尼罗河成了两岸生命的依托,靠近它的地方茂盛兴旺,离开它,立即成为沙漠。当夕阳西下时,河底一片幽蓝,岸边的建筑和树木,好似被夕阳烧着了,金亮通红,连着天空的红霞,对甲板的人充满了浪漫酣畅的诱惑。许多人都举起了手中的摄像机、照像机和速写本。夜晚的尼罗河同样令人眩目,泊在岸边的灯火亮成一片,喧闹的鼓声和迷幻的彩灯从大船的肚子里传出来。肚皮舞和旋转舞轮番上场,勾的船上的客人也手舞足蹈起来。晚上枕水而行,嘟嘟的马达声经过的河水的过滤,传到你的耳朵里,就成了一种悠然和闲适。大船靠岸时还能听到铁链和绞盘的声响,那声响本来浑浊沉重,但平静的河水在下面起了作用,听起来就很轻柔,还带着回音,如果在晨曦初露时节,听起来就又多了一分朦朦胧胧的神秘。

上得岸来,首先是看神庙,6450公里长的两岸,都是神庙,在埃及旅游让你感觉周遭都是神,神仿佛触手可及:有菲莱神庙、阿布辛贝神庙、爱德芙神庙、双神庙、卢克神庙和卡尔纳克神庙等等。

埃及的神庙都是用花岗岩建成的。巨石之间有石榫相连,神像都是用整块的巨石雕刻在石壁上的,整个建筑都是用坚固的岩石叠砌而成的,宏大、壮美,历数千年而不朽。当你从高大的塔门钻进去,就象钻进了遥远的5000年前,流连视野和随手触及到的都是千年古迹展示给你的文化暗示和更加不可思议的谜。那些断壁残垣依然显示着当年不可一世的雄风。数以千计的石刻、壁画,足以令人看得累掉、傻掉、疯掉。在爱德芙神庙,亚瑟王给我们讲了一个故事,让我们的队员临时客串故事中的人物。哥哥由狄少英扮,姐姐由王京宁扮,弟弟由王世利扮,妹妹由婷婷扮。哥哥和姐姐是一对,弟弟和妹妹是一对。但是弟弟喜欢的人是姐姐,所以他设计把哥哥杀死了,并霸占了姐姐,还把哥哥的尸体卸成了八块分抛于各地。姐姐很爱哥哥,并怀有他的遗腹子。她在老鹰神和蛇神的帮助下,历尽千艰万苦找回了丈夫的肢体,重新做成木乃伊并使他复活,并把他的孩子养大成人。最后帮助他的孩子打败了他邪恶的叔叔。哥哥的名字叫奥里斯里,是许多神庙供奉的对象。姐姐叫伊西丝,菲莱神庙就是为了颂扬她而修建的。爱德芙神庙供奉的是霍鲁斯,就是哥哥与姐姐的儿子。双神庙供奉的是老鹰神和鄂鱼神,是姐姐也是百姓的保护神。阿布辛贝神庙因修水坝而进行一次人工搬迁和重组,它是一个宏伟拯救工程的象征。卡尔纳克神庙是埃及规模最大的神庙建筑群,它因拍摄《尼罗河上的惨案》而斐声全世界。到卢克索神庙时已经是傍晚时分,在暮色中神庙的尊严与凝重,更带着残破的苍凉美,给人震撼。因为全团人员绝大多数是艺术家,看着这些精美绝伦的古代珍品,控制不住地就会流连忘返,欲罢不能。急得亚瑟王拉长喉咙喊:“走啰走啰,时间到了。”两条长腿吧嗒吧嗒地跑来跑去。王京宁急,邓子芳也急,虽然反复强调时间纪律,但是收效甚微。回到车上亚瑟王用幽默而略带忧郁的声调说:“每次在车上都说好的、好的,下了车就把我的话忘掉了。带完你们,我要退休了。”逗得一车人笑翻。

在埃及旅游我们时时能感觉到埃及人性情中的那种超然、洒脱和悠闲。街边的咖啡馆随处可见,几条方桌板凳就可以招待人吸吸水烟,喝茶聊天。就连警察和士兵都是随意把枪斜挎着以散漫的步伐在街上游移。当地人的土屋,不很高大,但白色的墙上都涂着许多花花绿绿的图案,被主人意趣盎然地画满祝福和快乐的文字、图画。亚瑟王告诉我们墙上绘有飞机或汽车图案的,是到麦加朝圣过的,对伊斯兰教徒来说,能到麦加朝圣是一件很尊宠的事。他自己已经去过了。还有死亡,在伊斯兰教义里,死亡意味着肉体的毁灭,但同时也意味着灵魂的解放。生者的行为和死者的行为有直接的关系。死亡并非凄惨,死亡是新生,是生命化如永恒的延续。所以他们繁琐地制造木乃伊,隆重地祭祀死者,认为他已获得重生。所以我们才在城市里面发现大量墓地。一个把生死都看得这么超然的民族,人的思维与情感能不平稳而散淡吗?

我们在不断地看庙、看湖、看沙漠之余,还有一大乐趣,就是购物。每到了一个游览点都能看到肤色黝黑的小贩,口里喊着:“One dollar!One dollar!”手里拿着各种小珠子、银镯、石雕小件、围巾等等,一拥而上。由于语言不通,这可忙坏了我们随团翻译婷婷,这个也叫,那个也叫,仍然还是顾此失彼。后来大家干脆用手势比划着上阵,感受着讨价还价过程中的开心。购物之后大家聚在一起交流收获,互相提点讲价的技巧,买赚的被大家尊为“高手”,买亏的成为笑谈。陈政明夫人买贵了一个东西,大家宽慰她“没关系,不过是陈老师的一个墨点。”到最后我们连最原始的以物易物的手段都用上了,身上带的清凉油、水笔、小食品都换了东西。每到一处,都能听到小贩“One dollar”的叫声,后来这句话也感染了我们。它成了我们全团,比如问候、提醒、打招呼等等各种含义的全称。这句话令大家一直笑到北京。

还有一件开心的事,就是娱乐。在船上我们观看了埃及传统的肚皮舞和旋转舞,金晨的夫人、吴湘云、孙志卓、上官超英等被强拉进舞场,动作笨拙地一扭一扭,笑得大家差点把茶水喷出来。又一个晚上,在亚瑟王的号召下,大家都穿上了埃及的民族服装,男士身着埃及长袍,头戴有箍的帽子,女士着花色的长袍、佩以头巾。大家装扮好出来,你看我我看你,差点笑死。就连李秀峰大姐、陈政明、张松、左良、宗华等几位老先生都兴致勃勃的参加了,你就知道玩的有多开心了。期间,谭全昌、李晓东、孙志卓三个人被抓上去做游戏,在他们的后腰中间系一根绳,绳下端拴一个土豆,悬在半空,然后用腰间的土豆击打地上同样大小的土豆,向前方一个指定地点,不能用手。他们三个简直滑稽极了,胖胖的李晓东和谭全昌根本不得要领,先后败下阵来,只有孙志卓巧中取胜,冲刺到终点。虽然奖品只是一杯饮料,但是我看他比拿了全国画展的大奖还开心。而且全团的人也都跟着开怀大笑。接着,狄少英和王世利也被抓上去扮木乃伊,我和吴湘云去帮助缠卫生纸。我缠得露了脚,她缠得剩下头,底下的人比我们还着急,笑成一团。最后婷婷模仿的肚皮舞跳得比较到位,得到了全团的首肯。朋友们一块出门旅游就有这个好处,大家都有共同的志趣和爱好,彼此又都能意会和包涵,心情松弛起来的时候,童心就会阵阵浮现,全然忘记了年龄在人们额头上留下的轨迹,全都笑得像个孩子。

最后一站是回开罗参观金字塔和博物馆。清晨在火车上,我们就听到亚瑟王欢快的声音:“感谢真主,我们伟大的埃及火车提前半个小时就到了。”这是一个好兆头。车子碾过开罗拥挤的街市,金字塔非常突兀地屹立在你面前,没有任何铺垫和陪衬,砂红色的巨石完全依赖本身的重量叠垒起来外面敷以白色的砂浆,由于年代久远,表面已被风蚀得很粗糙,只有顶部还保留着一截平整。三座保存完整的金字塔分别是胡夫、哈夫拉、孟考拉祖孙三代法老的墓。金字塔下呼啸的风张扬肆虐,似乎替人们表达心中被击起的摇撼和激荡……都被风吹走了,法老、艳后、贵族、百姓,5000年前人类奢华的生活都消失了。如今,只有这些不死的石头顽强地证明着一个伟大文明曾经傲慢地生存过。斯芬克斯也沉默了,历经沧桑的头颅已鬓发斑白,轮廓模糊,俯视脚下的大漠和芸芸众生,神性肃穆悠远,三缄其口。尽管它有人的头颅、狮子的躯体,鸟的翅膀,却也没能保护住法老时代的辉煌。埃及博物馆是一个古代典藏的盛宴,吐唐-卡门全部的陪葬品都罗列在其中。国王的金棺、法老的木乃伊、金宝座、金面具、巨幅雕像、不朽的石碑、奢华的佩饰……琳琳总总,肥厚得几乎腻人,任何人都无法将其完全消化。

带着对埃及古代文明无限的崇敬和感慨,我们结束了七天旅程,与亚瑟王相拥告别。在徐徐上升的飞机上,我们挥手与窗外的金字塔告别。任何文化都是从历史的深处延伸而来,历史是一种财富,也是一种负担。如果一个民族只会躺在祖先的财富上睡大觉,势必要被历史抛弃。埃及人要警觉,中国人更要警觉!

|